'분류 전체보기'에 해당되는 글 83건

- 2008.08.26 죽기전에 다 볼 수 있을까?

- 2008.08.26 블링크 ... 제1감

- 2008.08.26 非日常을 추천함!

- 2008.08.26 '창조'라는 소화작용

- 2008.08.26 터미널.... 그리고 재즈

- 2008.08.26 아마야도리( 비를 피해 잠시 머무르는 것)

- 2008.08.26 MIYUKI

- 2008.08.26 새봄님....

- 2008.08.26 재즈에 관한 단상

- 2008.08.26 나의 영원한 스승 Roland Hanna(1932.2.10~2002.11.13)

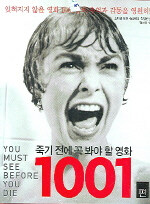

죽기 전에 꼭 봐야 할 영화 1001편 - 죽기 전에 꼭 봐야 할 영화 1001편 -  스티븐 제이 슈나이더 책임편집, 정지인 옮김/마로니에북스 |

| 1001개의 영화... 정말이지 죽기전에 다 볼 수 있을까? 어지간한 영화팬이 아니면 힘들겠지만 이 책은 영화를 선택하는 이들에게 훌륭한 길잡이 역할을 해주고도 남음이 있다. 요즘 세상에 누가 이런 책을 옆에 두고 영화를 보겠냐고 할지 모르겠지만 인터넷의 무분별한 정보에서 어렵게 원하는 정보를 힘들게 찾는 것 보다는 백배 나을 것이다. 충분히 소장가치가 있는 책이므로.... |

'하우 스토리' 카테고리의 다른 글

| 강의 - 나의 동양고전 독법 (0) | 2008.08.27 |

|---|---|

| 나의 일본사람 탐험기 (0) | 2008.08.26 |

| 블링크 ... 제1감 (0) | 2008.08.26 |

| 터미널.... 그리고 재즈 (0) | 2008.08.26 |

| 아마야도리( 비를 피해 잠시 머무르는 것) (0) | 2008.08.26 |

블링크 - 블링크 -  말콤 글래드웰 지음, 이무열 옮김, 황상민 감수/21세기북스(북이십일) |

| 이책은 한국어는 물론이고 일본어로도 읽은 책이다. 사실 블링크로 나왔을 때는 별 생각없이 지나친 책이었다. 지인에게 선물로 받았던 책이었지만 그다지 끌리는 책이 아니었기 때문에 책장에 그대로 놔둔 채 읽지 않았었다. 그러데 우연히 일본에 출장을 갔다가 '제1감'이라는 제목의 책이 있어서 보게 되었는데 그 책이 바로 브링크였다. 브링크보다는 제1감이 더 와 닿았는지도 모른다. 어쨌든 일본어로 이 책을 완독한 후 난 일본친구들과 한국의 친구들에게 6권이나 되는 책을 사서 나누어 주었다. 꼭 읽어보라고... 한국어의 번역은 좀 읽기 어려운 면이 있으니 그래도 일독의 가치는 충분히 있다. 흔히 우리가 육감이라는 이야기를 하는데 제1감이 존재한다면 그게 바로 믿을만하다는 것인데 최초의 2초가 왠지 모르지만 정확하다는 이야기다. 이생각 저생각 궁리 끝에 견론을 내보지만 결국은 처음에 느낀 왠지 잘 모르지만 뭔가 느껴지는 것이 본질을 꿰차고 있어서 정확한 판단을 내릴 수 있었다는 경험은 누구나 한번쯤은 격어 보았을 만한데 이 책은 그 본질을 잘 말해주고 있다. 이 책은 아주 실용적이면서도 비지니스에도 곧바로 도움이 되며 하물며 연애나 결혼에 대해서 진지하게 고민하고 있는 커플들에게도 큰 도움을 줄 수 있는 책이다. |

'하우 스토리' 카테고리의 다른 글

| 나의 일본사람 탐험기 (0) | 2008.08.26 |

|---|---|

| 죽기전에 다 볼 수 있을까? (0) | 2008.08.26 |

| 터미널.... 그리고 재즈 (0) | 2008.08.26 |

| 아마야도리( 비를 피해 잠시 머무르는 것) (0) | 2008.08.26 |

| 새봄님.... (0) | 2008.08.26 |

| |

'크리에이티브로 보는 일본' 카테고리의 다른 글

| 새로운 가치의 제안 ' 컨셉' (0) | 2008.09.24 |

|---|---|

| CREATIVE한 사람이 되기 위해 (0) | 2008.09.24 |

| K어록 (0) | 2008.09.24 |

| '창조'라는 소화작용 (0) | 2008.08.26 |

다음 글은 덴츠 제4CD국의 구보 아카시(久保丹)국장의 오리콤에서의 강연 내용을 요약한 글이다.

35년 광고 인생을 지탱해 준 것은 '창조'라는 소화작용이었습니다.

제 이야기의 주제는 광고인이 갖추어야 할 기본적인 문제, 본질적인 문제로 어떤 의미에서는 저의 35년간의 광고인으로서의 총괄이기도 합니다.

금년 10월이면, 덴츠를 퇴사하게 되는 저는 광고에 있어서의 생산성의 향상에 대한 리포트를 최근 회사에 제출하였습니다. 덴츠는 연간 1조2천억 엔의 매출을 올리고 있으며 수치상으로는 세계 「NO 1」의 대행사입니다. 여기서 문제는 수치의 내용입니다. 서비스의 질이 확실하게 뒷받침되어 있다면 아무런 문제가 없겠습니다만 일본의 특수한 사정과 매체 확보능력(덴츠의 경우 몇몇 방송국의 프로그램 전체 광고권을 사서, 자사 광고주들에게 독자 배분하고 있다.) 등을 고려한다면 내용에 문제가 있을 수도 있습니다. 물론 비딩에서의 70%승률을 생각한다면 내용적으로도 열심히는 하고 있습니다만 총체적으로 말하면 영업(기획)체질이 강합니다.

제가 입사했을 당시에는 사농공상(士農工商) 크리에이티브라고 해서 크리에이티브가 광고회사의 단순한 서비스 부문이었던 당시와 비교하면 요즘은 크리에이티브의 질에 따라 어카운트가 결정된다고 하는 격심한 경쟁시대에 돌입해 있습니다. 그렇다해도 영업(기획)주도적인 체질에는 변함이 없습니다. 한국은 일본만큼은 아니지만 어느 쪽이냐 하면 역시 영업(기획)주도가 아닐까 하고 생각됩니다. 그러나 영업과 크리에이티브, 경제와 문화, 과학과 예술, 그 균형이 중요하다고 생각합니다. 서론은 이 정도로 하고 그럼 본론에 들어가겠습니다.

I. 광고인의 자질

-기본적인 2가지 사항

①광고인으로서의 자질 : INTELLECTUAL로서의 知(지혜)

②커뮤니케이션의 본질 : 비(非)의 기호, 도전적인 컨셉트, 더욱더 아이디어

즉, 광고인으로서의 자질이 풍부하고 커뮤니케이션의 본질을 알고 있으면 꾸준히 프로로서의 일을 할 수 있으며 그러한 프로들이 많이 있다면 광고회사의 생산성은 더욱더 향상될 것입니다. 그렇다면 광고인의 자질이란 어떠한 것입니까?

「만인에게 주어지는 가공되지 않은 정보/소화작용/상품으로서의 정보로 전환하는 능력」

즉, 이것은 새로운 가치를 창조하는 작업이라고 바꿔 말할 수도 있습니다. 이러한 개개인의 활발한 소화작용이 광고대행사의 생산성으로 이어진다고 할 수 있습니다.

지난 35년간 카피라이터로 덴츠에 입사한 이래 저의 광고인 인생을 되돌아 보았을때 제 자신을 지탱해 준 것은 무엇이었는가 라고 한다면 이 소화작용이 저에게는 갖추어져 있었다는 것입니다. 언제 그것을 몸에 익혔느냐고 하면 그것은 '소년시대'의 농업의 경험이었다고 생각합니다.

농업이라는 일은 식물의 생성과정에 있어서 성장력이 강한 것을 남기고 약한 것을 버림으로써 강한것이 양분을 집중시켜 더 한층 성장을 촉진시키는, 최종적으로는 수확률(면적)을 높히는 그러한 일의 연속입니다. 이러한 작업을 분별력이라고 부르고 있습니다. 눈으로 분별하고 몸으로 분별해 갑니다. 익숙해질수록 빨리 잘 분별할 수 있게 되며 이러한 분별 동작이 언제까지나 자신의 몸안에 살아있게 됩니다.

덴츠에 들어가 얼마 안 있어 거기서 행해지고 있는 크리에이티브의 일을 보고 직관적으로 분별을 하고 있다고 생각했었습니다. 당시에는 직관적으로 생각했었습니다만 그것은 경험을 쌓을수록 확신이 되었습니다.

카피라이터가 헤드라인을 10개, 50개 씁니다. 그러나 살아남는 것은 1개 뿐이며 49개를 분별해서 버리게 됩니다. 카메라맨이 몇백 커트의 사진을 찍더라도 사용하는 것은 기껏해야 2∼3장 정도이며 AD가 대부분 나머지를 버리게 됩니다. 포스터에서 말한다면 한 개의 헤드라인과 1장의 비주얼이 되겠지요. 방대한 글자, 언어, 비주얼은 이런 식으로 잘 다루어지고 있는 것입니다.

「6.3.3.4」의 사고체계에서 하루빨리 벗어나라

「말놀림, 그림 놀림, TV에서 말하자면 소리 놀림」, 크리에이티브의 일을 지탱하고 있는 것은 놀림의 테크닉입니다. 이러한 동(動)의 능력이 있어야 비로소 크리에이티브의 작업에 착수할 수 있습니다.

이 동(動)의 능력을 태어나면서부터 갖고 있는 집단이 AD입니다. 그래서 저는 갓 입사한 IQ가 높은 신입사원들을 뛰어난 AD 밑에 두어 훈련시켜 왔습니다. AD야말로 농업의 경험은 없지만 (손)놀림의 실천가인 것입니다.

크리에이티브라는 일은 극히 물리적인 작업입니다. 공간이라던가 시간(15", 30") 이라고 하는 절대적인 것을 향해서 언어를 처리하고 그림을 처리하고 소리를 처리해서 하나의 커뮤니케이션이라는 생산물을 만들어 내는 것입니다.

농부이기도 하고 목수기이도 하며 도예가이기도 한 것이지요. 이것은 IQ가 높다고 해서 결코 정복할 수 없는 세계인 것입니다. 곤란하게도 IQ 가 높은 사람일수록 농부나 기술직의 사람을 아래로 보는 경향이 있습니다. 그러한 사람은 결국광고의 재미에 접하지도 못하고 회사를 그만두게 됩니다.

저의 친형은 마이니치(每日) 신문의 기자였습니다. 저와는 달리 IQ가 높고 상당한 지식인으로서 문장도 아주 잘 씁니다. 제 친형과는 사이가 좋기 때문에 자주 만나서 이야기를 나눕니다만 저와는 물과 기름(그는 신문인, 나는 광고인)이라는 생각이 듭니다. 같은 글과 사진을 취급하면서도 전혀 다른 종류의 인간인 것이지요. 한가지 논점을 계속 파고드는 구심적(求心的)사고의 신문인과 확산적, 원심적(遠心的)인 세계에 익숙해져 있는 광고인의 차이를 형을 만날 때마다 느끼게 됩니다.

신문인 뿐만아니라 출판인, 방송인, 대학교수 등에서 볼 수 있는 인텔리 공통의 사고패턴이 있습니다. 논리 구축의 수법, 연역적·귀납법적인 문제 정리의 방법, 그것은 바로 「6·3·3·4년제」라는교육에 있어서 몸에 익힌 사고법이며 그것이 인텔리들의 공통어이기도 합니다.

우리들 광고인이 이 INTELLIGENT(지능) 속에 몸을 두고 있는 한 풍요로운 생산은 얻을 수가 없는 것입니다. 즉, 뛰어난 실무가는 생길지 몰라도 창조적인 광고인은 될 수가 없는 것입니다. 광고인을 목표로 하는 사람은 하루 빨리 이 「6·3·3·4」의 사고체계로부터 벗어나야 바로써 창조적인(INTELLCCTUAL) 일에 전념할 수 있는 것입니다.

35년간의 총괄로 정리한 레포트의 마지막에 저는 회사에 대해 덴츠(DENTSU) 농업연수원의 개설을 제안했습니다. 이것은 제가 10년 동안 생각해 왔던 구상으로 IQ가 높은 신입사원들의 3개월 동안의 연수기간 중 강사를 붙여서 농업을 경험하게끔 한다는 것입니다.

즉 한번쯤 로빈슨 크루소가 되어서 태양과 자연과 흙과 교류하는 순수한 경험을 쌓게 하는 것이지요. IQ 라든가 고정관념을 타파해서 풍요로운 감수성을 되돌리게 하는 것이 목적입니다. 이 제안을 회사가 받아들일지 말지는 의문입니다만 덴츠는 토지를 갖고 있기 때문에 실행에 옮길지도 모르겠습니다.

풍요로운 감수성과 생리적으로 사물을 받아들이는 능력, 이것이 창조라는 일에는 꼭 필요하다고 생각합니다. 결국 광고회사의 채용, 교육의 문제에 부딪치게 됩니다만 (광고=창조적 작업)이라고 한다면 광고인에게 요구되는 능력은 INTELLIGENT(지능)가 아닌 INTELLECTUAL(지혜, 창의)인 것입니다.

II. 커뮤니케이션의 본질

커뮤니케이션의 본질을 한마디로 쉽게 규정한다는 것은 상당히 어려운 일입니다. 저는 예를들어 CD나 스텝들을 지도할 때 혹은 체크 포인트의 잣대로써 커뮤니케이션의 본질을 다음 3가지로 보고 있습니다.

A. 비(非)라고 하는 기호

B. 도전적인 '컨셉트'

C. 더욱더 아이디어

A. 非는 부정적인 의미의 부(不)가 아니라 오히려 긍정적인 개념이라고 할 수 있습니다. 「비일상, 비논리 , 비현실, 비조화(부조화), 비상식, 비합리...」 비(非)는 인간의 욕망에 그 뿌리를 두고 있습니다. 인간은 욕망의 덩어리라고도 할 수 있으며 자신의 욕망을 달성하기 위해 생을 계속 유지시키고 있다고 말할 수 있습니다. 이것을 우선 아는 것이 중요합니다.

정해진 일상 속에 있더라도 그때마다 생각하고 있는 것이 비(非)적인 즐거움으로 충만되고 있기 때문이 인생을 계속할 수 있는 것입니다. 또한 미디어 커뮤니케이션 그 자체가 비(非)적인 행위라고 할 수 있습니다.

TV-CF를 볼 때의 태도를 생각해 본다면 그야말로 비(非)적인 상태에 놓여 있는 것이지요. 그래서 커뮤니케이션을 할 때에 非(비)적인 요소를 넘는 것은 극히 중요한 일입니다. 커뮤니케이션을 받아들이는 쪽이 극히 非(비)적인 상태, 즉 자신의 욕망에 의거해 딴 생각을 하고 있기 때문이지요. 그레서 광고에 비(非)적인 요소가 있느냐 없느냐가 중요한 체크 포인트가 됩니다.

비(非)적인 요소가 있는 광고는 재미있는 광고가 될 수 있지만 비(非)가 없는 광고는 단순한 광고에 지나지 않게 됩니다. 광고에서는 말, 비주얼, 소리 그 어딘가에 비(非)적인 것을 반드시 넣어야만 합니다.

B. 도전적인 '컨셉트'

'컨셉트' 라는 개념은 너무나도 혼동되고 있으며 혼란스럽게 사용되고 있다는 생각이 듭니다. 제가 생각하는 컨셉트의 개념은 기성 개념과 대립되는 생각, 혹은 발상을 말하는 것입니다.

예를들면 산토리사의 '브랜디를 미즈와리(물에 티서 먹는 것)로 해서 마시자' 라는 캠페인을 봅시다. 그때까지 브랜디의 기성 개념이었던 부자가 저녁에 여유롭게 한 잔 마신다는 유럽식 개념을 물에 타서 마음껏 마신다고 하는 발상의 전환을 통해 대성공을 거두었습니다.

또 한가지 예을 들겠습니다. 이전에는 카메라 하면 귀중품이었습니다. 그 카메라를 스포츠 용품으로 대중화 한 어느회사의 캠페인은 "나의 카메라는 라켓이다" "내 카메라는 유격수처럼 셧터를 눌렀다"는 식의 헤드라인을 통해 그때까지 귀중품이었던 카메라를 마치 스포츠용품처럼 새로운 용도를 제안하여 카메라 시장을 확대하고 개척하는데 지대한 공헌을 했던 것입니다.

제가 직접 관여했던 캠페인 중에는 <하얀 크라운>이 있습니다. 그때까지 도요타 자동차의 크라운 하면 2000cc급의 고급차로 당연히 회사용으로 사용되는 검정색차라는 것이 상식이었습니다. 이것을 "하얀 크라운"로 바꾼 캠페인을 전개하여 일반사람들도 즐겨 탈수 있게 만들었던 것입니다.

도전성이 없는 컨셉트는 소용이 없다고 생각합니다. 제품에 대한 도전, 시장에 대한 도전, 사회에 대한 도전이 반드시 필요합니다. 크리에이티브 컨셉트에 도전성이 있다고 한다면 어떠한 미팅에도 이길 수 있다는 것이 저의 생각입니다.

C. 더욱 더 아이디어

이것은 그야말로 아이디어입니다. 아주 소박한 아이디어가 파급적인 효과를 불러일으킬 수 있습니다. 고래의 그림을 기체에 그려서 하늘에 직접 띄운 ANA의 마린 정보 캠페인이 그 대표적인 예라고 할 수 있습니다.

광고에 있어서 빅 아이디어란 처음에 보기에는 아주 소박한 것일 수 있습니다. 아주 소박한 것이기에 처음에 그것이 나왔을 때에는 반대든 찬성이든 참석자들의 반향이 많이 나와야만 합니다.

광고에 아이디어가 있느냐 없느냐는 아주 중요한 문제입니다. 특히 시장을 확대시킬 수 있는 아이디어가 있느냐 없느냐가 때로 그 기업 성패를 좌우하기도 하기 때문입니다.

'크리에이티브로 보는 일본' 카테고리의 다른 글

| 새로운 가치의 제안 ' 컨셉' (0) | 2008.09.24 |

|---|---|

| CREATIVE한 사람이 되기 위해 (0) | 2008.09.24 |

| K어록 (0) | 2008.09.24 |

| 非日常을 추천함! (0) | 2008.08.26 |

|

터미널 (The Terminal, 2004) 미국 / 2004.08.27 / 드라마,로맨스(멜로),코메디 / 128분 스티븐 스필버그 감독 |

| <터미널>의 안과 밖 |

| 신기주 기자 |

|

스티븐 스필버그는 <터미널>에서 아름다운 미국과 삶에 대한 낙관을 함께 보여 주고자 애쓴다. 톰 행크스의 넉넉한 연기 역시 <터미널>의 풍요로움에 덧칠을 한다. <터미널>은 스필버그가 이야기하는 현대 미국의 동화다. |

이 영화 너무 감명깊게 봤습니다.

웃다 울다가 감탄하다가.....

왜 재즈인가? 왜 베니골슨인가는 보시면 압니다. ㅎㅎ

재즈의 매력 ..... 저도 베니골슨이 다시한 번 듣고 싶어진답니다.

영화의 마지막 장면에서 톰 행크스가 베니골슨에게 사인을 받는데

거기에는 이렇게 적혀 있더군요.

" 재즈의 살아있는 전설 베니골슨"

Benny Golson

California Message

Date of Release Oct 1, 1995 (recording) inprint

Curtis Fuller - Trombone

Bill Mays - Piano

Oscar Brashear - Trumpet

Benny Golson - Arranger, Sax (Soprano), Sax (Tenor)

Thurman Green - Trombone

Roy McCurdy - Drums

Bob Magnusson - Bass

'하우 스토리' 카테고리의 다른 글

| 죽기전에 다 볼 수 있을까? (0) | 2008.08.26 |

|---|---|

| 블링크 ... 제1감 (0) | 2008.08.26 |

| 아마야도리( 비를 피해 잠시 머무르는 것) (0) | 2008.08.26 |

| 새봄님.... (0) | 2008.08.26 |

| 그녀를 보고 오면 ........ (0) | 2008.08.25 |

이 노래는 약 30년전인 70년대 중반에 일본에서

크게 힛트햇던 곡입니다. 사다 마사시는 지금도

활동을 하고 있고요.

그도 명곡이 참 많습니다.

사다 마사시 의 특징은 뭐라 형언할 수 없는

서정적인 가사와 곡에 있습니다. 교향악단과 함께

협연을 한 적도 있지요.

교향곡까지 작곡할 정도로 음악적 재능도 뚸어난 사람이랍니다.

아마야도리( 비를 피해 잠시 머무르는 것)

작사 :사다 마사시

작곡 :사다 마사시

노래 :사다 마사시

그것은 아직 내가 하나님을 믿지 않았을 무렵

9월의 어느 목요일에 비가 내렸는데

이런 날에 멋진 그이가 나타나지는 않을까 하고

생각을 했더니 거기에 당신이 비를 피해 왔군요.

(아마야도리)

미안하군요 하고 웃는 당신의 웃는 얼굴

너무나 늠름했는데...

앞니부터 오른쪽으로 4번째에 충치가 있어가지고

할 수 없어서 막 산 스누피 손수건

빌려주었지만 우산이 더 좋았을까요?

하지만 상쾌함이 너무나 멋있었기 때문에

그것은 괴로울 때만의 신께 부탁드리는 것...

만약에 만약에 할 수만 있다면

그사람을 다시 한번 만나게 해주세요.. 주세요

그런데 실로 우연이라는 건 무서운 것으로

금년 하쓰모우데(신년초에 신사에 참배하는 것)

에서 하레기(행사때 입는 특별한 기모노)의

끝자락을 밟아버려

앗 이건 너무 죄송합니다라고 웃는

입가에서 충치가 반짝..

꿈인가하고 뺨을 꼬집었더니 아팠다.

그런 바보같은 이야기는 지금까지

들어본 적이 없다고

엄마도 오빠도 죽도록 웃는 지경이어서...

그래도 내가 갑자기 립스틱을 바르니까

너 괜찮냐고 이마에 손을 대었다.

정말이라면 데리고 와 보라는

주문에 답하고자

5월의 어느 수요일에 그이를 불러내서

자신있게 소개했더니..

그이의 양말에 구멍이 뻐엉

당황스러워 감추었지만 완전히 들통나버렸네

하지만 상쾌함이 너무 좋다고 분위기가 좋았기에

그이가 기분이 좋아져서 갑자기

만약에 만약에 할수만 있다면

이 사람을 와이프로 주세요...주세요

그 이후로 난 정신을 잃어버려서

잘 모르겠지만

눈을 떠보니 그러한 이야기가 완전히

다 만들어져서..

축하한다라는 말을 듣고 다시한 번 정신을 잃고

정신을 차리니 당신의 팔 속에서 비를 피하는군요.

(아마야도리)

雨やどり 作詞 さだまさし 作曲 さだまさし

노래 さだまさし

それはまだ 私が神様を信じなかった頃

九月のとある木曜日に雨が降りまして

こんな日に素敵な彼が現われないかと

思ったところへ あなたが雨やどり

すいませんねと笑うあなたの笑顔

とても凛凛しくて

前歯から右に四本目に虫歯がありまして

しかたがないので買ったばかりの

スヌーピーのハンカチ

貸してあげたけど 傘の方が 良かったかしら

でも爽やかさが とても素敵だったので

そこは苦しい時だけの神だのみ

もしも もしも 出来ることでしたれば

あの人に も一度逢わせて ちょうだいませませ

ところが実に偶然というのは 恐しいもので

今年の初詣でに 私の晴着のスソを 踏んづけて

あっこりゃまたすいませんねと笑う

口元から虫歯が キラリン

夢かと思って ほっぺつねったら 痛かった

そんな馬鹿げた話は 今まで

聞いたことがないと

ママも兄貴も死ぬ程に笑いころげる 奴らでして

それでも私が突然 口紅など つけたものだから

おまえ大丈夫かと おでこに手をあてた

本当ならつれて来てみろという

リクエストにお応えして

五月のとある水曜日に 彼を呼びまして

自信たっぷりに紹介したらば

彼の靴下に 穴がポカリン

あわてて おさえたけど しっかり見られた

でも爽やかさが とても素敵だわと うけたので

彼が気をよくして 急に

もしも もしも 出来ることでしたれば

この人をお嫁さんにちょうだいませませ

その後 私 気を失ってたから

よくわからないけど

目が覚めたら そういう話がすっかり

出来あがっていて

おめでとうって言われて も一度 気を失って

気がついたら あなたの腕に 雨やどり

'하우 스토리' 카테고리의 다른 글

| 죽기전에 다 볼 수 있을까? (0) | 2008.08.26 |

|---|---|

| 블링크 ... 제1감 (0) | 2008.08.26 |

| 터미널.... 그리고 재즈 (0) | 2008.08.26 |

| 새봄님.... (0) | 2008.08.26 |

| 그녀를 보고 오면 ........ (0) | 2008.08.25 |

감수성이 무진장 예민했던 고교시절 ...

전 고2까지를 일본에서 살았고 제가 다니던 학교가

남녀 20명씩 40명 정도가 한반인 학교였던지라... ㅎㅎ 청춘이었죠.

제 천리안 ID는 MIYUKI입니다.

MIYUKI는 일본 여자 이름인데 그래서 PC통신 시절에는 여자로도

오해를 많이 받았습니다.

사실 지금은 천리안을 잘 이용하지 않지만 아직도 이 아이디만큼은

간직하고 있답니다.

<아다찌 미쯔루>라는 만화가를 아세요? 우리나라에서도 많이

번역되어 나온 작가지요. H2라던가.. 텃치라던가...

그 작가가의 만화중에 미유끼라는 제목의 만화가 있었는데

그 만화의 주인공 이름이 MIYUKI이거든요.

거기서는 두명의 MIYUKI가 나오는데 둘다 제가 무지 좋아하는

캐릭터 였답니다.(ㅎㅎ 벌써 20년도 더 된 이야기군요)

서론이 너무 길어졌습니다.

사실 제가 MIYUKI를 더 좋아하게 되고 천리안의 ID를 MIYUKI라고

까지 정하게 된 것은 다름아닌 한 명의 가수 때문입니다.

가수라기 보다도 작사작곡을 본인 다하고 라이브 위주의 콘서트

활동만 했기 때문에 .. 우리로 말하자면 양희은과 같은 포크송을

부르는 싱어송 라이터 였지요.

그 여가수의 이름이 NAKAJIMA MIYUKI...

MIYUKI의 나이도 지금은 만으로 50입니다. 그런데 아직도 노래를

부르고 있고 얼마전에 NNK의 다큐멘터리의 주제가로 불리웠던

지죠오노 호시<지상의 별>이라는 노래는 힛트곡 차트 1위를

달렸었습니다. 대단한 사람이지요.

이 MIYUKI가 저한테는 제 청춘의 노래인데... 그중에서도

그녀의 데뷰곡이자 영원한 명곡으로 남는 노래가 다음 곡입니다.

MIDI로 올려진 게 있어서 제가 직접 처음으로 번역을 해 보았습니다.

여러분들과 나누고 싶습니다.

참고로 그녀의 곡은 실연의 아픔을 부른 노래가 많은데

이 데뷰곡인 지다이<시대>는 그녀의 아버지가 돌아가신 슬픔을

이겨내며 부른 노래라고 합니다.

전 고등학교 시절 슬프거나 힘든 일이 있을 때는 항 상 이 곡을

들으며 용기를 얻곤 했답니다.

지다이<時代>

NAKAJIMA MIYUKI 작사/ 작곡

지금은 이렇게 슬프고

눈물도 말라버려서 이제 두번다시 웃는 얼굴로는

될 것 같지도 않지만...

그런 시대도 있었지라고

언젠가 말할 수 있는 날이 올거야.

저런 시대도 있었다고

반드시 웃으며 말할 수 있을거야.

그러니 오늘은 더이상 주늑들지말고

오늘의 바람에 휘날려 봅시다.

돌고 돕니다. 시대는돕니다.

기쁨과 슬픔을 거듭하며

오늘은 헤어진 연인들도

다시 태어나 서로 만나게 되지요.

여행을 계속하는 사람들은

언젠가 고향을 만나게 될 날을

설사 오늘밤은 쓰러진다 하더라도

꼭 믿고서 문을 나섭니다.

설사 오늘은 끝도없이

차가운 비가 내리고 있다 하더라도...

돌고 돕니다. 시대는 돕니다.

헤어짐과 만남을 거듭하며

오늘은 넘어진 나그네들도

다시 태어나 걸어갑니다.

돌고 돕니다. 시대는 돕니다.

헤어짐과 만맘을 거듭하며

오늘은 넘어진 나그네들도

다시 태어나 걸어갑니다.

오늘은 넘어진 나그네들도

다시 태어나 걸어갑니다.

'하우는...' 카테고리의 다른 글

| 진실 그리고.... (0) | 2008.08.26 |

|---|---|

| 내 꿈은 과연 무엇일까? (0) | 2008.08.25 |

저로서도 이래저래 일본이라는 나라는 숙명과도 같은 존재입니다.

제가 만약 일본에 가지 않았다면

제가 일본어를 전혀 할 수 없었다면 ....

제 운명은 아마도 전혀 달라지지 않았을까 하고 생각됩니다.

장동건이 주연한 영화중에 2009 로스트메모리즈라는

영화가 있는데 그 영화의 배경은 만약 아직도 일제시대가 끝나지 않았다면 하는 생각조차 하기 싫은 끔직한 가설하에 영화가 진행이 되지요.

역사에는 만약이라는 가설이 있을 수가 없듯이

한 개인이 걸어온 길에도 그런 가설은 참 부질없다는 생각이 들지만 가끔은 그런 생각을 해 본답니다.

제 친할아버지께서도 일본의 중앙대 법학부를 나오셨답니다.

참 이상하지요? 새봄님과는 인연의 연결고리가 많은 것 같군요.

오뎅...

우리나라에도 부산오뎅이 있습니다만 오뎅만큼은 일본이 원조인

만큼 그 맛을 따라갈 수가 없지요.

하다못해 편의점에서 파는 오뎅도 그렇게 맛있더라고요.

전 치쿠와를 제일 좋아합니다. 곤냐꾸도 잘 먹지만요.. ㅎㅎ

일본에 가시게 되면 몇군데 오뎅 잘하는 집을 알려 드릴께요.

제가 가본 곳 중에서는 비싸기로 소문난 긴자의 오뎅집이

일품이었습니다. 한 곳은 대중적인 집이었고 또 한 곳은 둘이서

오뎅만 먹고 나왔는데 거금 1만엔 이상을 내고 나왔답니다. ㅋㅋ

다코야키(문어구이)

요즘들어서는 한국에서도 몇군데 일본식 다코야키를 파는 곳이

있습니다만 (강남 신세계 지하/ 압구정 갤러리아 건너편)

역시 다코야키도 일본에서에 맛과는 차이가 있더군요.

다코야키의 생명은 사실 반죽인데 그게 영 아닌 것 같아요.

물론 바로 집어 먹는게 가장 맛있지만 일본에서 먹던 타코야키는

시간이 좀 지나도 겉이 푸석해지지 않거든요.

언젠가는 제가 직접 해 보고 싶은게 바로 이 타코야키입니다.

왜 일본에서 보면 잘 되는 다코야키집은 엄청 줄이 서 있잖아요?

야키토리(일명 닭꼬치)

그러나 역시 야키토리는 야키토리지요.

이것도 소스와 굽는방법 그리고 소재(원재료)가 생명인데

아무리 먹어봐도 한국에서는 일본에서 먹던 싸구려 야키토리 맛도

안 나더라고요.

이것도 신세계 강남점 지하에 가면 그럴싸하게 야키토리를 팔고

있습니다만 어딘가 다르더라고요.

야키토리는 먹을 때의 온도/ 그리고 소스 맛이 절묘하게 어우러져야

하는데 그게 안되나 봅니다.

오뎅/다코야키/야키토리를 전통 일본식으로 제대로만 한다면

한국에서도 엄청 잘 될텐데 그게 쉽지 않은가 보더라구요.

하기사 이중에서 한가지 만이라도 제대로 맛내기가 쉽지 않으니까요.

이래저래 그리운 단편들이 많으시죠?

제가 가끔 이야기 보따리를 풀어드릴께요.

미야자키 하야오는 저도 무척 좋아하는 감독입니다.

센과 치히로가 한국에서도 얼마전에 했었지요. DVD도 나왔고요.

아카데미상까지 받았으니 미국에서도 유명하겠지요.

전 그 전에 나왔던 모노노케히메(한국명:원령공주)를 더 재미있게

봤습니다만...

'하우 스토리' 카테고리의 다른 글

| 죽기전에 다 볼 수 있을까? (0) | 2008.08.26 |

|---|---|

| 블링크 ... 제1감 (0) | 2008.08.26 |

| 터미널.... 그리고 재즈 (0) | 2008.08.26 |

| 아마야도리( 비를 피해 잠시 머무르는 것) (0) | 2008.08.26 |

| 그녀를 보고 오면 ........ (0) | 2008.08.25 |

그리고 한동안 그 단어를 잊었다가6,7년 후에 제게 편한 것부터 들었어요.

그리고 그 후로 4,5년후 본격적으로 들었지요.

예를 들면 빌에반스트리오정도로요.

...... ㅠㅠ

완전 실패였죠.

전 그 드럼의 냄비뚜껑소리 두드리는 듯한 쇠 소리가 귀에 거슬리더라구요.

듣기가 거북하고 이해도 안되 레코드장에 1년간 쑤셔 박아 놓았죠.

그리고 2,3년 후 째즈가 제 가슴에 들어 오기 시작했어요.

장장 여기까지 오는데 거의10년이 훨씬 더 걸린 셈이죠.

지금은 이거 없이 못 살아요.^^

클래식 매니아중에도 현대음악까지 즐기는 사람은 고전을 즐기는 분들의 수에 비교하면 적다고 해요.

대중음악을 즐기는 사람에 비하면 언더그라운드음악을 듣는 사람수가 비교적 적구요.

영화도 예술영화나 독립영화를 즐기는 사람들이 보통 대박영화를 즐기는 사람들보다 적고요.

다른것은 모르겠지만 하나 공통점이 있는 것 같아요.

그만큼 소수들이 즐기는 그 분야의 것들이 연주든 영화를 만들든 작곡을 하던 상당히 자기중심적이고 주관적이다고 할까...

그런 사람들을 통해 발산되는 음악이나 그림 영화를 보는 즐기는 사람들 또한 자기스페이스에 주관적으로 느낌을 담을 수 있고요.

하지만 저는 어떤 쟝르 그 자체에 우열같은건 생각을 안 해요. 소수 대다수그런점이 눈에 띄지만 그 나름대로 그 그룹속에서 흐르는 어떤 일관성 설득력 보편성이 있나봐요.

그래서 여지껏 소멸되지 않고 나름대로의 분야들이 계속 그 생명을 이어가고 있나봐요.

.....^^

째즈가 좀 낯설지요.

저만 하더라도 째즈얼굴익히는데 10년이 훨씬 넘었으니까요.^^

하지만 억지로 하지는 않았어요.

그래서 시간이 많이 걸렸나봐요.

한가지는 얘기할 수 있어요.

더도 들도 말고 마음이 느껴지는 순간이 오면 죽을 때까지 가지요.

하우님만 하더라도 10년전 째즈에 대한 마음과 지금은 사뭇 달라요.

저도 그 친구에게 그렇게 보이겠죠.

째즈를 권장하는어드바이스나 추천곡들이 저 같은 경우는 그렇게 도움이 되지 않더라고요.

지금 그런 글들을 읽으면 잘 이해가 되지만 그 당시는 그것도 스트레스더라고요.

흔히 사람들이 째즈이야기할때 자유. 즉흥연주라는 말을 많이 하지요?

째즈가 가장 멋있게 들리려면 듣는 사람이 륄렉스가 되야 되요.

연주자도 륄렉스된 상태가 되야 연주가 잘 되죠.

그러니 시화님도 듣는입장에서 좀 불편한것은 접어 두시고 마음이 편해 지는 것부터 해 보셔요.

저처럼 "그래 너희 잘났다. 느그들끼리 해봐라"하고 몇년씩 CD장에 쳐 박아 두셔도.....^^

뭐 어때요.

전 그랬던 저의 옛날 모습 떠올리면 재미있어요.

하우의째즈방에서 Brazilian wedding Song 그리고 한참 전 페이지에 있는 Always and Forever들어보세요.

만약 시화님이 듣는 동안 "뭐 들을만 하네"라는 느낌이 들면 분명 언젠가는 째즈 매니아가 되실겁니다.

저도 시화님이 그렇게 되면 참 좋겠어요.^^

'하우 재즈' 카테고리의 다른 글

| Mack The Knife (0) | 2008.08.27 |

|---|---|

| 나의 영원한 스승 Roland Hanna(1932.2.10~2002.11.13) (0) | 2008.08.26 |

2001년 늦여름, 뉴욕에 있는 대학원을 들어가면서 난 한 왜소하고 늙은 흑인 선생님을 만났다. 매주 한시간 우리는 steinway piano 한대가 있는 작은 방에서 레슨을 가졌는데, 정말이지 그 시간이 좋지 않았다. 그는 Berklee에 있는 선생님들처럼 Jazz improv에 쓰이는 scale이나 각종 다양한 리듬이나, 테크닉, 현대적인 voicing에 대해 언급하지 않았으며 오로지 Bach,슈만, 쇼팽 등 내 관심밖에 있는 클래식음악에 대해 가르쳤으며, 기분이 좋은 날은 아주 nice 했고, 그렇지 않은 날은 대하기가 무서웠다.

하루는 선생님께 "I came here to study Jazz"용기내어 말씀드렸지만 그는 내게"You're not ready for jazz"라고 단호하게 말했다.

그렇게 첫학기 혼자 나름대로 불만이 많던 나는 아프다는 핑계로 레슨을 빠져보기도 하고, 학과장에게 찾아가 다른선생님께 배우면 안되냐고 호소도 해 보았지만 나에겐 다른 방법이 없었다. 그는 그 학교에 있는 유일한 피아노 선생이었기 때문이다.

독일에서 클래식 피아노 학위가 있는 독일학생 하나는 선생님께 Complain하는 과정에서 심한 말다툼으로 졸업에 차질이 생겼다. 레슨은 필수였고,선생님이 "난 더이상 너같은 학생은 가르치고 싶지않다"라고 하셨기때문이다. 그만큼 선생님은 teaching에 관한한 고집불통이셨다.

2학기가 되고 시간이 지나면서 난 선생님과 친구가 되었다. 나도 선생님께 맘문을 열어갔고,선생님 또한 내게 애정을 가지고 가르치셨다. 선생님은 현대 재즈피아니스트들이 아무런 의미없는 음들을 남용하는 걸 굉장히 싫어하셨고 왼손의 중요성을 강조하셨으며, 클래식과 접목한 Solo piano로 순회공연을 많이 하셨다.

내게 Jazz musician으로서의 마음가짐과 철학적인 이야기도 많이하셨고(반이상은 이해 못했지만), 예전에 함께 연주생활을 한 사라 본,때드 존스,론카터,베니굿맨..친구 베리 해리스,타미 플래니건...에 대해 이야기해 주셨다.

내가 테크닉과 스윙필이 없다고 좌절할 때 항상 용기를 북돋아 주셨고, 남자들이 갖고 있지 않은 여성만의 섬세한 feel을 살리라고 하셨다.

그 때부터 나는 powerful하고 쉽게 매료되는 음악보다 Maria Shneider, Dianna Krall, Elianne Elias, Renee Rosnes 등 여성 뮤지션의 음악세계에 귀기울이게 되었다.

선생님은 연주활동과 Recording, 편곡으로 바쁘셔서 자주 자리를 비우셨지만 그럴때 마다 다른선생님을 보내셨고, 마침내 작년 가을 Solo concert를 위해 일본으로 떠나셨다.

몇년동안 폐암으로 고생하신터라 오랜비행후 가자마자 심장질환으로 쓰러지셔서 모든 스케줄을 Cancel하고 병원에 입원하셨다. 뉴욕으로 돌아오신후에도 계속 치료받으시며 쉬셔야했기때문에 학교에 나오지 못하셨다.

걱정끝에 선생님께 전화했다.

"선생님, 몸은 어떠세요,모두 걱정하고 있어요"

"다행히 점점 좋아지고 있어. 외출도 하고...걱정하지 말라고 전해줘."

"한달 후에 제 졸업 리싸이틀인데 꼭 오실거죠?"

"꼭 가야지, 그 전에 학교에 갈거야. 곧 보자"

그리고는 3일후, 영영 떠나셨다. 장례식은 엄숙하게 교회에서 드려졌고, Radio에선 온통 선생님의 죽음을 알리며 선생님의 CD를 틀어댔고, 학교에선 선생님 추모 concert를 한다고 난리들이었다.

Wynton Marsalis, Jimmy heath, Barry Harris, Jon Faddis... 유명한 사람들이 모두 와서 연주하고 콘서트장은 열광의 도가니였지만 주인공이신 선생님이 그 자리에 없다는 사실이 너무나 슬펐다. 순서중 스크린에 선생님의 "Prelude #2"연주장면이 나왔을땐 더이상 눈물을 참을 수가 없었다. 그동안 선생님은 많은 가르침을 주셨지만 그 흔한 커피한잔 사드린 적 없었고,난 항상 불만투성이였으며, 선생님께 해 드린게 아무것도 없었다. 학교에 있으면 저 복도 끝에서 한손엔 책과 자료를 들고 절뚝거리며 내 쪽으로 걸어오실것만 같았다.

그리고 한달 반후 나는 귀국하기전 선생님의 묘를 찾았지만 찾을 수 없었다. Bronx에 있는 가장 넓은 공동묘지였는데 안내실에서 물어보았지만 화장한 듯 하다며, Miles Davis와 Duke Elington 묘 위치만 알려주었다.

미국을 떠나며 마음속에 있는 선생님께 말씀드렸다. 선생님의 가르침대로 훌륭한 뮤지션이 되도록 끊임없이 노력하겠다고, 힘들어도 포기하지 않고, 넘어져도 다시 일어나고, 선생님처럼 학생들에게 애정을 가지고 가르치며, 선생님의 연륜이 되었을때 그만큼의 뿌듯한 업적을 남길수 있도록 최선을 다하겠다고...

날씨가 추워지고... 선생님이 떠나신지 1년이 다 되어간다.

"For the average person, music is separated into categories, but not for me. To me, music is food, and I don't have to say "These are apples and these are pears." I can say "This is music and it tastes good."

-Sir Roland Hanna

재즈 피아니스트인 최희정님이 내 홈피에 올려준 글이다. 그 어떤 재즈에 관한 글보다도 나에게는 감명깊게 다가왔던 글이다.

'하우 재즈' 카테고리의 다른 글

| Mack The Knife (0) | 2008.08.27 |

|---|---|

| 재즈에 관한 단상 (0) | 2008.08.26 |

Prev

Prev

Rss Feed

Rss Feed